物忌みが過ぎて、京の邸に紫の君がいることをお聞きになると、

しばらく時間をおいてから、穏やかな夜に六条京極の邸にお出かけになりました。

たいそう寒々しく荒れていて人も少ない様子なので、どんなにかあの紫の君は恐い思いをしていることでしょう。

前と同じ所に光る君をお通しすると、少納言の乳母は尼君の最期の様子などを泣きながらお話ししたので、

光る君の御袖も、ただただびっしょりと濡れるばかりでございました。

「姫君のことは父宮様にお引き渡ししようという話だったのですが、

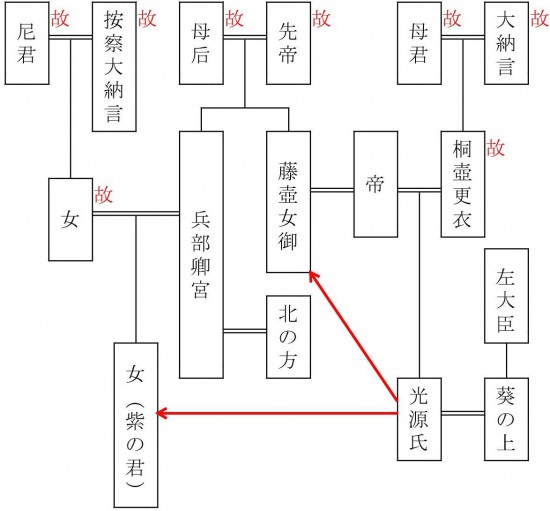

亡き母宮様が、父宮様の御正室をたいそう情けない人だと嫌っていらしたものですから、

幼すぎるというほどでもない年齢で、といって人の意向もお分かりにならない、中途半端な御年頃の姫君が、

あちらに大勢いらっしゃる姫君方と一緒にお暮らしになっても軽く見られてしまうのではないか、

などと亡くなった尼君も、常々あからさまにお嘆きになっていらしたのですが、

このように畏れ多い光る君様のお言葉は、将来のことはさておき、口先ばかりだろうとは思いつつも、

我々としては嬉しく思われるはずの時だったのですが、姫君はまったく御身にお似合いだとは思えませんし、

年の割に幼稚でいらっしゃるので、私どもとしましても気恥ずかしくございまして」

と申し上げました。

※雰囲気を重んじた現代語訳となっております。

今回は少し短いですね。

兵部郷の宮の正妻は紫の君の生母ではなかったのですね。

故尼君としても、自分の死期が迫ってきて孫をどうしたらよいかというのは常々案じていたのです。

まあ、そんな雰囲気は前からありましたけど、父親の所に託さなかった理由が語られました。

次回は光源氏の返事から始まります。

では。

<<戻る 進む>>